めんの雑学帳

めんに関する様々な疑問にお答えします

- 1.乾めんの賞味期限は?

-

「賞味期限」は「美味しく食べられる期間」の表示で、生鮮食品など短期間で変質する食品に表示される「消費期限」のように食べられなくなる期間の表示ではありません。乾めんは昔からの「保存食品」で、製めんする時に使用する食塩と乾燥による低水分化で保存性を高めています。保存料は一切使用していませんが、長期間の常温保存が可能なのです。

但し、スープ付き商品は乾めんよりもスープの賞味期限が短いため、スープの賞味期限に合わせて表示しています。

また、賞味期限は「直射日光、高温多湿を避け、常温で保存」した場合の期限で、この条件を満たしていない場合は賞味期限内でも食感が悪くなったり、吸湿してカビが発生し、食べられなくなったりすることがあります。当社での賞味期限設定は次のとおりです。 - うどん ・・・ 1年

- きしめん ・・・ 1年

- ひもかわ ・・・ 1年

- ひやむぎ ・・・ 2年

- そうめん ・・・ 2年

- そば ・・・ 1年

- 中華めん ・・・ 1年

「うどん」も「そうめん」も使用原材料は小麦粉と食塩だけなのに賞味期限が異なるのは何故でしょう?

それは、おいしいと感じる食感が「うどん」と「そうめん」で異なるからです。「うどん」はソフトで弾力のある歯ごたえが求められ、「そうめん」や「ひやむぎ」はシャキシャキしたあるいはシコシコ感の強いと表現される硬さのある歯ごたえが好まれます。

乾めん類は全て製造後の保存期間が長くなると食感が硬くなっていきます。つまり、「うどん」では求められる食感に対してマイナスの方向に変化し、「そうめん」や「ひやむぎ」では食感がプラスの方向に変化します。だからといって、「そうめん」や「ひやむぎ」の保存期間が長ければ長いほど良いのか?といえば、限度があります。硬くなり過ぎた「そうめん」も「ひやむぎ」も美味しくありません。 - 2.賞味期限を過ぎた乾めんは食べられないの?

-

毎年10数件はお問い合わせいただくのが「賞味期限を過ぎてしまったのですが、食べられますか?」というご質問があります。賞味期限を過ぎた期間は1週間程度から5年以上の広範囲でご質問いただきます。

「賞味期限」=「美味しく食べられる期間」ですから賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。ただし、「保管状況が良ければ」という条件が付きます。湿気の多い場所で長期間保存すれば吸湿してカビが発生します。また、乾めん類は臭いを吸着しやすいので、長期間保存すると例え包装のままでも周囲の臭いを吸着してしまいます。(当社の乾めん製品に使用している袋の材質は臭いを通しにくいものを使用していますが100%通さないわけではありません。)そうなると、生菌数は増えていなくても食べられない状態になってしまいます。したがって、保管状況、商品の状態が判らなければお答えできないということになります。

消費者の皆様に美味しさをお届けしたいと毎日一生懸命製造しているメーカーの立場からしますと、「美味しく食べられる期間内(=賞味期限内)に召し上がっていただきたい」ということになります。 - 3.「ひやむぎ」と「そうめん」はどう違うの?

-

ひやむぎとそうめんの違いは、太さです。めんの断面形状(○、□)は関係ありません。一般的にはひやむぎが□、そうめんが○の場合が多いようです。当社の製品はひやむぎが□でそうめんが○になっています。

乾めんのJAS(日本農林規格)での規格では、ひやむぎ(又は細うどん)は長径が1.3mm以上1.7mm未満に成形したもの、そうめんは1.3mm未満に成形したものとしています。

乾めんを製造する時に、めんの形状、太さを決定するのは「切刃(きりは)」と呼ばれる装置です。□の形状で1.5mm巾のひやむぎを製造する切刃は「20番角」と呼ばれ、○の形状で長径1mmのそうめんを製造する切刃は「30番丸」と呼ばれます。20とか30とかの数字は「番手(ばんて)」と呼ばれ、30mm巾のめん帯(めん生地を薄く延ばしたもの)を何本のめんに分けるかを表しています。つまり、番手は小さい方が太いめんになります。ちなみにうどんでは8番から12番くらいの切刃が多く使用されます。

実際にひやむぎ、そうめんを製造する際には、太さだけではなく使用する小麦粉を変える場合が多く、そうめんは硬い食感が得られる小麦粉を使い、ひやむぎはそうめん用の小麦粉よりも若干ソフトな食感が得られる小麦粉を使用するのが普通です。めん類はめんの巾と厚みで食感(歯ごたえ・なめらかさなど)が大きく変化します。 - 4.そばの太さに規格はないの?

-

小麦粉を主原料とした乾めん(業界では「白もの」といいます。)には太さによってうどん、ひやむぎ、そうめん、ひもかわなどの規格がありますが、乾めんJAS(日本農林規格)ではそばに太さの規格はありません。例えば太さ1mmのそうめん状でも巾6mmのひもかわ状でも「そば」です。また、「中華めん」にも太さの規格は有りません。

当社のそば製品でも細いもの(信州手振りそば)から太いもの(信州田舎そば小諸七兵衛)まで色々な太さの製品があります。

乾めんJASでの長径の規格 - うどん ・・・ 1.7mm以上

- きしめん・ひもかわ ・・・ 4.5mm以上で厚さ2.0mm以下

- ひやむぎ・細うどん ・・・ 1.3mm以上1.7mm未満

- そうめん ・・・ 1.3mm未満

- そば ・・・ なし

- 中華めん ・・・ なし

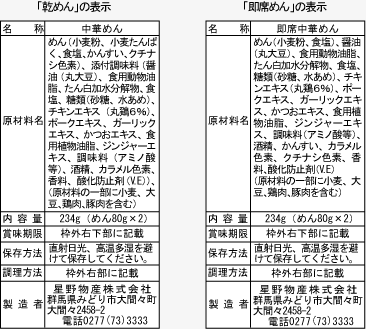

- 5.乾燥して製造する中華めんは「乾めん」それとも「即席めん」?

-

答えはどちらも正解です。以前は乾めんの規格にはかん水を使用する中華めんの規格がありませんでしたが、平成21年より乾めんの規格に含まれるようになりました。一方、即席めんでは油で揚げないノンフライ製法があり、乾めん同様に乾燥して製造しますので、即席めんでもあるのです。メーカーそれぞれの判断で「乾めん」として表示するか「即席めん」として表示するか選択しています。乾めんと即席めんでは製品への法定表示の表記方法が異なります。乾めんではめんと添付調味料を分けて原材料を表記しますが、即席めんでは分けないで使用量の多いものから表記し、添加物は最後にまとめて表記します。当社では、以前は乾めんとしての規格がなかった為、即席めんとして表記していましたが、現在は「乾めん」として表記しています。

- 6.「半生めん」はなぜ常温流通できるの?

-

半生めんは生めんの風味と乾めんの保存性(乾めんよりは短期間ですが)を併せ持つ優れた特性を持つ商品です。分類上は「生めん類」または「乾めん」になります。半生めんは水分を減少させる乾燥工程を経ますので、乾めんの規格にも合致するのです。「生めん類」の規格では袋表面に26ポイント以上の大きさで「半なま」の表記が義務づけられ、「乾めん」の規格では「生」あるいは「なま」の表記はできません。

半生めんは生めんと乾めんの中間の水分を持ちます。一般的な乾めんの水分は14%以下、生めんは30%以上、半生めんは24%前後のものが多いようです。

半生めんを何もせずに常温で置いておけば直ぐにカビが発生し、腐敗してしまいます。しかし、製品の半生めんは何十日も常温で保存可能です。その理由は、「衛生管理」「水分低減」「塩分調整」「脱酸素剤の添付」です。衛生管理を徹底して清潔な環境で製めんすることでめんの菌数を下げ、水分を生めんよりも下げ、塩分を若干多くし、脱酸素剤を封入することで袋内の酸素を除去して保存性を高めているのです。保存料などの添加物を使用しているわけではありません。袋に穴が開いた場合は脱酸素剤の効力が無くなりますので、短期間でカビが発生してしまいます。開封後に保存する場合は冷蔵庫に入れ、開封当日中に調理することをお薦めします。

当社は半生めん工場を含む全工場が食品安全マネジメントシステムの国際規格ISO22000の認証を得て清潔な環境で製造しています。 - 7.食感は「ゆで方」で変わります。

-

めん類は全て食べる前にゆでます。たっぷりのお湯でめんがゆったり泳ぐように、そして高火力の熱源でめんを鍋に入れてから再沸騰するまでの時間を短くし、軽く沸騰を続ける(激しく沸騰させながらゆでるとめんが相互にぶつかりあってめんの角が取れてしまいます。また、吹きこぼれの原因にもなります。)ようにゆでると美味しくゆでられます。

商品はそれぞれ最適なゆで上がりの状態があります。また、個々のお客様それぞれにお好みのゆで加減があります。自分好みの状態でゆで上がったゆでたてのめんは「最高です!」

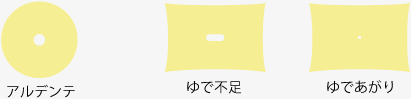

商品に表示されたゆで時間は標準的なゆで加減でゆであがる時間が書かれています。表示時間に巾がある場合は、温かくして食べる場合や硬めがお好み場合は短い方の時間で、冷たくして食べる場合や柔らかめがお好みの場合は長い方の時間でゆでますが、鍋の大きさ、お湯の量、火力、一度にゆでるめんの量でもゆで時間が変わってきます。お客様にとって最適なゆで時間はお客様ご自身で判断していただかなければなりません。 - 8.パスタはアルデンテ、うどんは?

-

パスタ(スパゲティ)はめんの中心部に白いスジが残るようにゆでます。この状態を「アルデンテ」と呼びますが、うどんをこの状態でゆでると硬くてゴツゴツした食感になりおいしくありません。うどんはめんの中心部の白いスジが消えてすぐの状態が最適なゆであがりです。うどん特有のコシはこのゆで加減で最高の状態になります。ゆで不足の硬い状態を「コシが強い」と表現される場合がありますが、この表現は誤りです。「コシ」と「硬さ」は似ているようで違います。うどんの「コシ」は弾力と硬さの複合的な感覚です。硬いだけでは「コシ」があるとは言えません。「弾力」があって初めて「コシ」があると言えるのです。ゆで不足では「硬さ」だけで「弾力」が得られません。

- 9.乾めんの塩分はどれくらい?

-

めん生地は食塩水で捏ねますので、製品の乾めんにも塩分が含まれます。食塩水を使う理由は、(1)保存性を高めるため、(2)乾燥がおだやかに進むようにするため、(3)食塩には収斂(しゅうれん)性があり、生地を引き締め、乾燥時のめんの伸長を抑える効果と食感改善に効果があるため、(4)ゆでてさらしても若干の塩分がめんに残り、これが旨さに感じられるからです。

乾めんの栄養成分表示には「ナトリウム」で表示されますが、この値を2.54倍すると(ナトリウム由来の)塩分になります。乾めん100gあたりナトリウムが2gあれば塩分は5.08gあることになります。乾めんには100gあたり通常3g~6gの塩分が含まれています。ずいぶん多く含まれているような気がしますが、当社でテストした結果では乾めんをきちんとゆでて水でさらすと約9割は流れてしまいます。ですから実際に食べる時の塩分は約0.3g~0.6gになります。塩分はめんよりもつゆから摂取する方が多いのです。しかし、ゆで湯の量が少なかったり水でさらさない場合はこの数値よりも多く残ってしまいます。 - 10.新そばの時期は?

-

そばには夏そばと秋そばがありますが、新そばと呼ぶのは秋そばがその年に採れたものです。日本は南北に長い地形のため、地域によって収穫時期がことなります。当社そば工場が在り、当社の「信州新そば(季節限定販売)」に使用している長野県小諸産のそばは10月中旬から11月初旬にかけて収穫されます。この新そばを収穫して乾燥、製粉、製麺して出荷できるのは11月になってからになります。当社で「新そば」と呼ぶのは12月末までの短い期間としています。

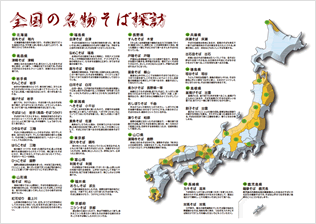

当社契約そば畑(長野県小諸市)から浅間山を望む(撮影時期:9月初旬) - 11.全国名物そばMAP

-

日本全国の名物そばを地図にしてみました。